Контент только для подписчиков

Бифуркационные поражения коронарных артерий – частая проблема в интервенционной кардиологии. Статья Tools and Techniques — Clinical: Bifurcation lesions в октябрьском номере журнала EuroIntervention представляет краткий обзор методик лечения таких поражений с описанием европейского «золотого стандарта». Обзор сфокусирован на технике провизионного Т-стентирования с открытием боковой ветви киссингом баллонов, а также описывает ключевые методы оптимизации анатомии карины.

Введение

Как уже было сказано, бифуркационные поражения встречаются часто. По гемодинамическим причинам зоны бифуркации коронарных артерий особенно склонны к развитию атеросклероза, а оптимальные методики лечения бифуркационных поражений все еще остаются предметом для дискуссий. С увеличением доказательной базы наблюдается определенная конвергенция мнений различных экспертов в отношении общей стратегии лечения, хотя в каждой конкретной ситуации необходимо учитывать индивидуальные факторы пациента и оператора.

В данной статье мы кратко обсудим анатомическую классификацию бифуркационных поражений и рассмотрим историческое развитие подходов к их лечению – от подходов, использовавшихся в ранние годы развития баллонной ангиопластики, до современных стандартов. Мы подробнее остановимся на технике провизионного стентирования и некоторых tips & tricks, которые могут помочь достичь желаемого результата. Наконец, мы обсудим специализированные бифуркационные стенты и возможные будущие наработки в этой области.

Определение

Четко определить, что является бифуркационным поражением – непростая задача. Такое определение должно учитывать функциональные факторы наряду с простой анатомией. Последствия потери боковой ветви (SB) могут варьироваться в широких пределах в зависимости от особенностей пациента. Европейский Бифуркационный Клуб дает следующее определение бифуркационному поражению: коронарное бифуркационное поражение – это сужение коронарной артерии вблизи и/или с захватом устья значительной боковой ветви.

Значительной считается такая боковая ветвь, которую вы, как оператор, не хотели бы потерять, принимая во внимания конкретный клинический случай. Как правило, сосуды диаметром 2 мм и менее являются непригодными для стентирования, однако могут подходить для балонной ангиопластики с целью улучшения кровотока.

Бэкграунд

Лечить бифуркационные поражения пытались с самых ранних дней развития баллонной ангиопластики. Первоначально для этого применялся «киссинг» баллонов с использованием 2 направляющих катетеров. Несмотря на хороший первоначальный результат, в среднесрочной и долгосрочной перспективе результаты такой техники оказались неудовлетворительными. Внедрение BMS-стентов в начале 1990-х дало начало развитию множество новых техник лечения бифуркационных поражений: киссинг-стентирование, стентирование по боковой ветви, Т-стентирование, начиная с боковой ветви, Т-стентирования, начиная с основной ветви, У-стентирование, техника «кулот», модифицированное Т-стентирование, V-стентирование, техника «юбка» и техника «штанишки»…

Несмотря на то, что указанные способы стентирования показывали хорошие ангиографические результаты, в отдаленном периоде исходы не были удовлетворительными. Более того, некоторые техники, особенно «кулот» и киссинг-стентирование, были ассоциированы с частыми рестенозами и ишемическими событиями. Данные исследований за тот период (хотя и не рандомизированных) свидетельствуют в пользу использования одного стента (стратегия single stent) по сравнению с более сложными техниками.

Развитие DES-стентов в начале 2000-х , с их более низкими уровнями рестенозов, дополнительно стимулировали развитие сложных техник стентирования бифуркационных поражений. Это сопровождалось осознанием того, что баллонная киссинг-постдилатация улучшает результаты при использовании стратегии 2-х стентов. Интенсивные дебаты велись вокруг техники стентирования 1 стентом основную ветвь и открытия боковой ветви баллоном, в качестве альтернативной методики. Эта, так называемая «провизионная техника», получила одобрение экспертов, поскольку считалось, что использования сложных техник стентирования увеличивает частоту рестенозов в области «карины» бифуркации. В 2002-2003 гг. появилось первое рандомизированное исследование, сравнившее провизионной стентирование боковой ветви со стратегией двух стентов. Использовалась техника Т-стентирования с помощью стента CYPHER DES (Cordis, Johnson & Johnson, Уоррен, штат Нью-Джерси, США).

Исследование четко показало преимущество провизионной техники, хотя наблюдался высокий уровень перехода к стратегии двух стентов, что несколько скомпрометировало результаты. Вскоре были опубликованы результаты еще нескольких исследований. Одно из наиболее влиятельных среди них, исследование BBC ONE, четко показало отсутствие преимущества у стратегии двух стентов по сравнению с провизионным стентированием. В настоящее время Европейский Бифуркационный Клуб рекомендует этот подход в качестве золотого стандарта. В последующем были попытки сравнить провизионное стентирование с такими новыми техниками, как double-kiss crush , однако убедительных данных получено не было.

Классификация бифуркационных поражений

Коронарная бифуркация содержит сосуды 3 различных диаметров.

Dmother =(Ddaughter 1 + Ddaughter 2)×0.678

Таким образом, главную дистальную ветвь не следует рассматривать, как продолжение главной проксимальной. Зоны бифуркации особенно подвержены развитию атеросклероза, поскольку вызывают нарушение ламинарности кровотока. В нормальном прямом сосуде, в отсутствии бляшки или стенка, кровоток линейный и быстрый. В зоне бифуркации, особенно вдоль стенки напротив карины, кровоток существенно замедляется и даже может менять свое направление во время систолы. Медленный кровоток является основной причиной атеросклероза. Это объясняет также то, что карина сама по себе атеросклерозом не поражается, а рестеноз часто повторяет оригинальный рисунок заболевания.

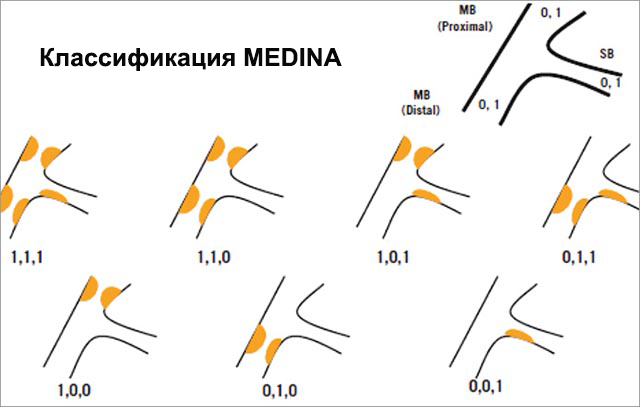

Из множества предложенных систем классификации бифуркационных поражений, наиболее широко используется классификация Медина, которая имеет преимущество за счет своей простоты. Три цифры представляют собой присутствие (1) или отсутствие (0) болезни в проксимальной основной ветви, дистальной основной и бокового ответвления, соответственно. Более сложные классификации учитывают дополнительные важные детали, такие как угол отхождения боковой ветви, длина поражения или наличие кальцификации, которые не учитывает классификация Медина.

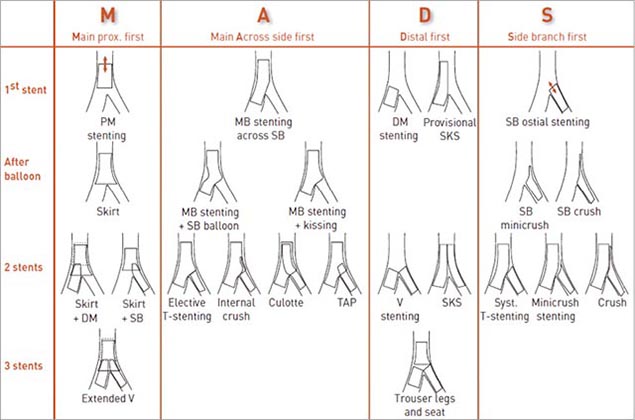

Классификация методов бифуркационного стентирования

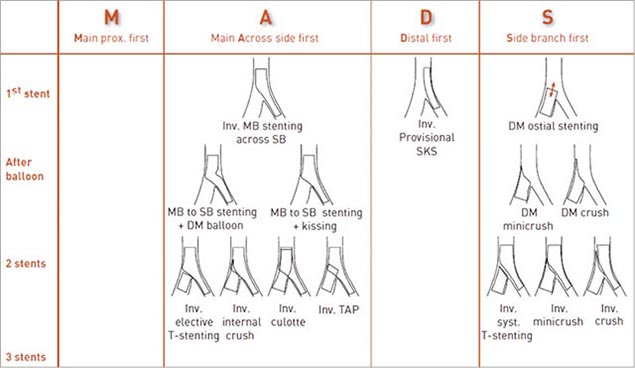

Как уже было сказано, появление стентов с лекарственным покрытием стимулировало и появление новых методик лечения бифуркационных поражений. Существуют различные классификации методов лечения, в частности Европейский Бифуркационный Клуб предложил классификацию MADS. Акроним расшифровывается следующим образом:

М (main) – группа методов, которые предусматривают постановку первого стента в проксимальную главную ветвь.

А (across) – группа методов, предусматривающих постановку первого стента от проксимальной главной до дистальной главной, пересекая боковую ветвь.

D (distal) – группа методов, которые предусматривают постановку одного или двух стентов на 2-х проводниках без необходимости пересечения ячейки стента.

S (side) – группа методов, которые предусматривают постановку первого стента в боковую ветвь, с протрузией (либо без нее) в основую ветвь.

Большинство методов могут быть использованы для первоочередного стентирования боковой ветви в тех случаях, когда она считается наиболее важной и приоритетной. Каждая техника стентирования имеет свой «обратный» (реверс) вариант, отличающийся определением боковой и главной дистальной ветвей.

Техника провизионного стентирования

На основании имеющихся данных, Европейский Бифуркационный клуб рекомендует провизионное стентирование как золотой стандарт в лечении большинства бифуркационных повреждений.

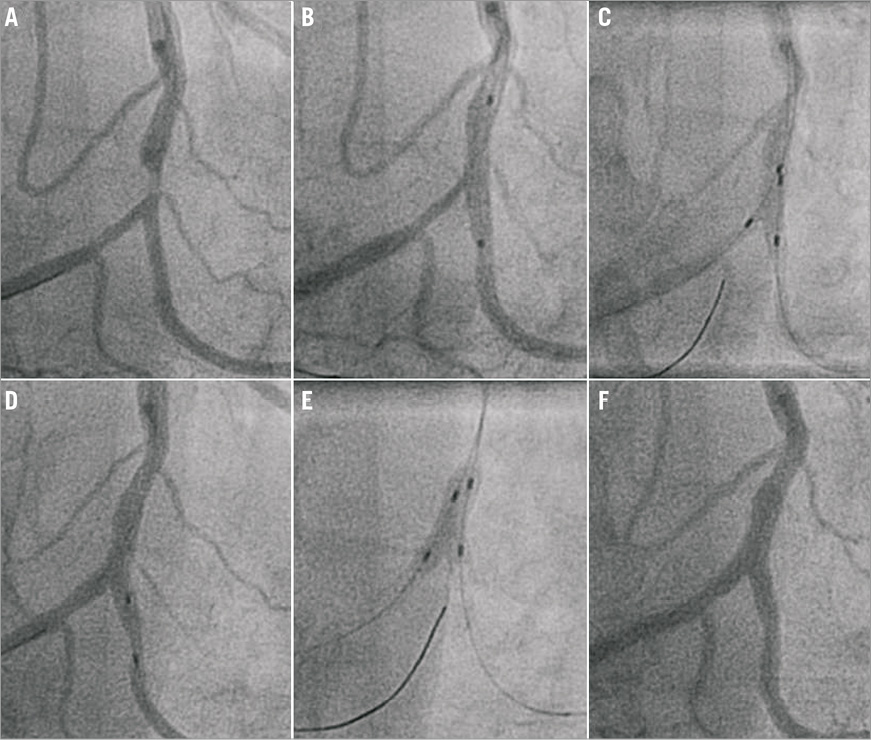

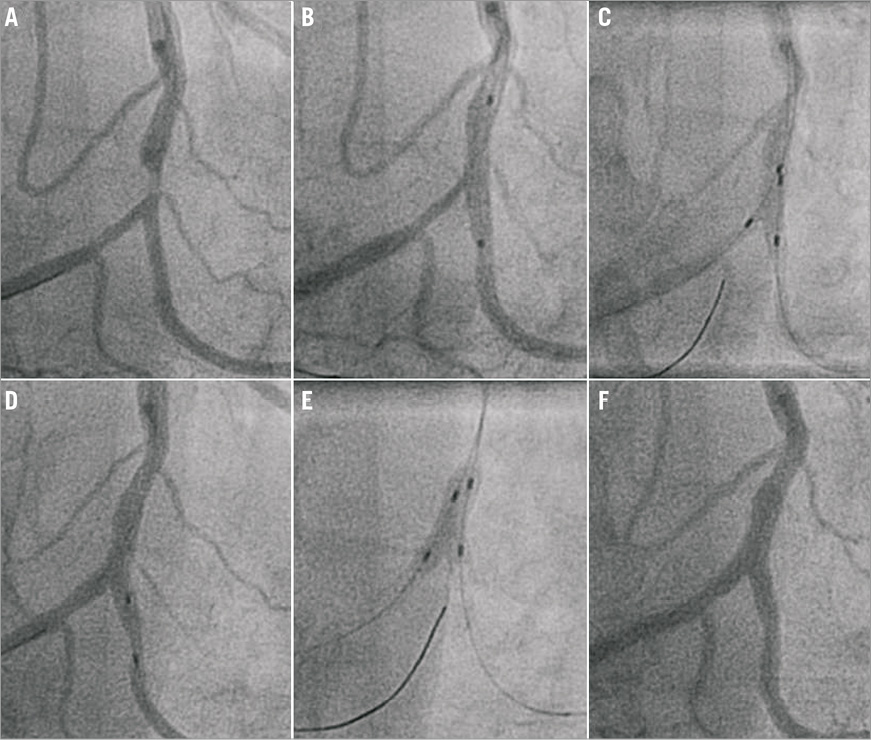

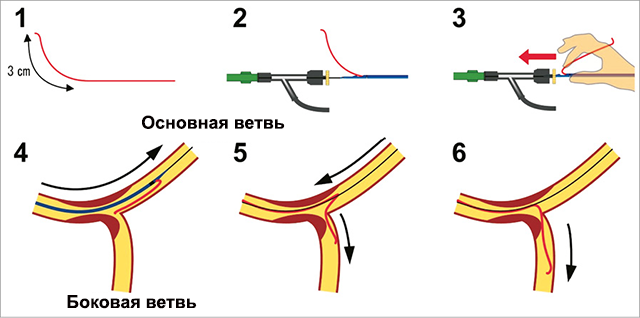

Техника заключается в следующем. Один стент устанавливается и оптимизируется до предварительной оценки результата, что детально показано на иллюстрации (рисунок 4).

1. Очень важно начать стентирование с постановки 2-х проводников в самом начале процедуры Это поможет держать боковую ветвь открытой, изменять угол и четко видеть место отхождения боковой ветви (может пригодиться в случае ее окклюзии и необходимости повторного открытия). Также решающее значение для успеха процедуры имеет выбор диаметра стента в соответствии с диаметром дистального сосуда и использование техники проксимальной оптимизации карины.

Техника провизионного стентирования может быть легко конвертирована в стратегию с двумя стентами, если такая необходимость возникнет.

[metaslider id=1094]

Боковая ветвь может быть предилатирована перед стентированием основной ветви, что в дальнейшем позволит легче пересекать ячейки стента. С другой стороны, предилатация повышает риск диссекции в проксимальном участке боковой ветви. Это создает плохой частичный скаффолд в боковой ветви на стадии киссинга баллонов.

Если боковая ветвь небольшая по диаметру или сильно кальцинирована, то может потребоваться предилатация с небольшим баллоном. Имеющиеся данные не рекомендуют киссинг-баллонную предилатацию обоих ветвей.

2. Стент в основной ветви раздувается до диаметра главной дистальной ветви. Перераздутие (oversizing) до диаметра главной проксимальной ветви может вызвать сдвиг карины, который будет мешать войти в боковую ветвь.

3. Если проводник случайно выведен назад слишком сильной и аппозиция стента вызывает вопросы, пересеките стент в главной ветви дистально, используя изогнутый петлей проводник. Если войти таким образом в боковую ветвь не удается, введите очень маленький баллон по прижатому проводнику чтобы повторной открыть устье боковой ветви. В качестве альтернативы, для увеличения устьевой апертуры может быть использована пост-дилатация перераздутым баллоном на уровне карины в главной ветви.

7. Одновременный киссинг баллоно следует проводить до размера главного сосуда, раздувая баллоны до номинального давления. Последовательное раздутие баллонов в каждой ветви перед киссингом может ограничить скольжение баллонов!

Как показано на рисунке 5, если после развертывания стента в главной ветви боковая ветвь зажимается и (несмотря на открытие ячейки) кровоток по-прежнему слабый или отсутствует, стент в боковой ветви можно разместить с минимальной протрузией ячейки в главную ветвь (идеально — 1 ячейку в главной ветви) с помощью ТАР-стентирования (T and protrusion technique, Т-стентирование с небольшой протрузией).

Эта же техника может быть использована, когда устье боковой ветви не достаточно хорошо покрыта стентом главной ветви из-за раскрытия проксимальной ячейки или по другим причинам, вроде диссекции после раздутия киссинг-баллонов на финальном этапе. В этой форме ТАР-стентирования, небольшой раздутый баллон может быть позиционирован в главной ветви на уровне карины бифуркации. После этого стент из боковой ветви может вытягивается назад пока его проксимальная грань не окажется на уровне сдутого баллона. Это имеет решающее значение для финального результата.

На фото ниже демонстрируется техника ТАР-стентирования:

А. Истинная бифуркация огибающей ветви и ветви тупого края

Б. Стент в главную ветвь (Resolute 3×15 мм; Medtronic), с последующим сужением огибающей артерии.

В. Открытие ячейки в боковую ветвь с помощью киссинга баллонов с субоптимальный результатом.

Г. Раскрытие стента (Resolute 3×15 мм) в боковой ветви со сдутым баллоном, изначально расположенным у карины бифуркации в главной ветви для лучшей точности.

Д. Дилатация с помощью киссинга баллонов

Е. Финальный результат.

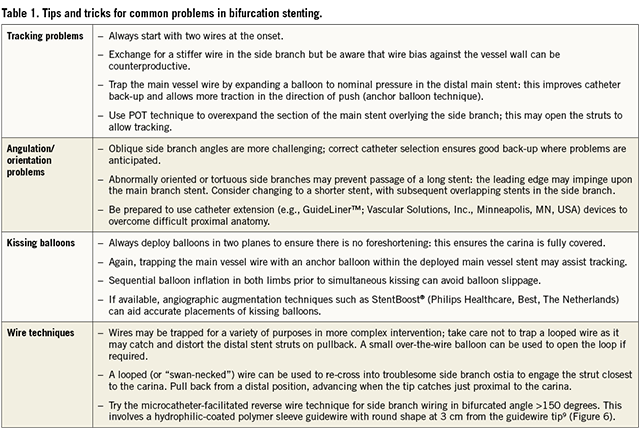

Осложнения, советы и подсказки

Возможные осложнения при бифуркационном стентировании чаще всего такие же, как и в случае других интервенционных вмешательств – диссекция, вызванная предилатацией, перераздутием баллона или агрессивной постдилатацией. Хотя встречаются и проблемы, характерные только для бифуркационных интервенций. Наиболее частые осложнения и варианты их решения приведены в таблице.

Бифуркационные стенты

Первые отдельные стенты для бифуркационных поражений были разработаны в 1990-х гг. и были исключительно голометаллическими. Они никогда не пользовались большой популярностью, однако хорошие результаты DES-стентов повторно стимулировали интерес к бифуркационным стентам. В последнее время 2 бифуркационных стента пользуются определенной популярностью — Axxess и Tryton.

Стент Axxess (производитель – Biosensors International, Сингапур) – это нитиноловый саморасширяющийся стент с покрытием Biolimus A9™. В исследовании DIVERGE (302 пациента) после трехлетнего наблюдения частота MACE составила 16,1%. В то же время в исследовании Cobra, где Axxess сравнивался со стентированием двумя стентами BioMatrix DES (техникой кулотт) спустя 9 месяцев по данным ОКТ стент не достиг первичной конечной точки (процент непокрытых ячеек на бифуркационный сегмент).

Tryton Side Branch Stent (Tryton Medical, США) – имеет уникальную трех-зонную систему, однако результаты исследования Tryton IDE разочаровали – стент не достиг конечной точки по показателю non-inferiority («не хуже»).

Несмотря на это, у правильно подобранных пациентов бифуркационные стенты могут быть эффективны.

Заключение

Техники бифуркационного стентирования в последние 2 десятилетия развивались очень быстро и сейчас опираются на достаточно прочную доказательную базу. Несомненно, что эта интересная область получит в будущем свое дальнейшее развитие.

Перевод статьи Tools and Techniques — Clinical: Bifurcation lesions из журнала EuroIntervention. Авторы оригинального текста и изображений — Julian O.M. Ormerod, PhD, MRCP; Yves Louvard, MD; Thierry Lefèvre, MD; Steve Ramcharitar, DPhil, PhD.